Désolé, cet article est seulement disponible en English.

Aug 05 2016

médias chrétiens au Moyen-Orient: une introduction

Désolé, cet article est seulement disponible en English.

Oct 15 2015

Théologie palestinienne contextuelle : essai de bibliographie classifiée depuis l’an 2000

Théologie palestinienne contextuelle: essai de bibliogrpahie cassifiée depuis l’an 2000

Contenu

Contexte socio-culturel et politique

Centres de réflexion théologique

Le centre Sabeel (centre œcuménique de théologie de libération)

Dar An-Nadwa (Forum international de Bethléem)

Thèmes de la théologie contextuelle palestinienne

Justice, paix, pardon, réconciliation et autres

Le dialogue à ses différents niveaux

-

Introduction

Dans une étude précédente, nous avons essayé de présenter une première ébauche de synthèse de la théologie palestinienne contextuelle1, couvrant plus ou moins le trajet de cette théologie depuis son début dans les années 80 jusqu’à l’aube de l’an 2000. Depuis lors, cette théologie a poursuivi son chemin, ce qui requiert d’explorer ses nouveaux développements. Il faut dire que ce n’est pas un travail facile, étant donné la difficulté de définir les frontières et les contours de cette théologie (il est peut-être trop tôt de le faire). Toutefois, et malgré toutes les difficultés, ce travail est à faire. C’est ce que nous essayons dans cette étude.

Dans notre étude précédente, la méthode suivie a été celle de présenter les principaux protagonistes de cette théologie et leurs contributions. Dans la présente, nous nous arrêtons plutôt aux thèmes de cette théologie et, dans le cadre de ces thèmes, la contribution de chacun des protagonistes est mentionnée.

Nous rappelons que la terminologie employée pour donner un nom à cette théologie est assez diverse : Théologie de libération (le centre Sabeel), théologie contextuelle (le Forum International de Bethléem), théologie locale ou incarnée (le centre Al-Liqa). Mais il faut dire que ces divers noms sont englobés dans celui de théologie contextuelle palestinienne, que nous employons ici.

Dans une première partie, nous essayons de présenter brièvement le contexte général de cette réflexion théologique à partir de l’an 2000, à savoir la situation surtout politique de nos sociétés en Terre Sainte, mais aussi au Moyen-Orient, qui a eu un impact profond sur cette réflexion. Dans une seconde partie, nous nous arrêtons sur le milieu de vie de cette réflexion théologique, à savoir les divers centres dans lesquels elle s’est développée. Enfin, dans une troisième partie, la plus importante et la plus longue, nous nous arrêtons aux divers thèmes de cette théologie.

Il est évident que nous ne pouvons entrer dans les détails de cette théologie pour en présenter les thèses. Notre étude est plutôt un essai de bibliographie – la plus complète possible et située dans son contexte – que nous mettons au service des chercheurs qui voudraient aller plus loin et plus profondément dans l’étude de cette théologie et ses thèses sur chacun des thèmes mentionnés ici2.

La période que nous couvrons dans cette étude, à savoir les quinze premières années du troisième millénaire, est l’une des plus difficiles et même des plus dramatiques que la région (Palestine et monde arabe) ait connue dans son histoire moderne. Après les attentes et les espoirs qui ont germé dans les cœurs à l’approche du troisième millénaire, les événements qui ont marqué cette période ont jeté nos pays et nos sociétés dans l’inconnu, avec tout ce que cela comporte de peur, de frustration et d’angoisse, aggravant ainsi leur instabilité traditionnelle. Toutes les couches de nos sociétés ont été affectées d’une manière tragique par l’évolution rapide des événements. Les chrétiens, de leur part, se sont trouvés dans la tourmente et en ont souffert aussi, en tant que chrétiens et en tant que citoyens.

Si nous voulons décrire la situation de nos pays et de nos sociétés au moment présent, nous pouvons la résumer schématiquement en deux mots : L’instabilité de nos sociétés et les interventions étrangères.

Depuis leur retour sur la scène de l’histoire moderne dans la deuxième partie du XIXème S., les pays arabes et leurs sociétés ont vécu dans l’instabilité à tous les niveaux, politique, culturel, social et économique. Tiraillées et ballottées entre tradition et modernité, entre développement et pauvreté, entre éducation et analphabétisme, entre régimes dictatoriaux et démocratie, entre État moderne et corruption, ces sociétés ont fait des expériences variées (dont les plus importantes sont de type nationaliste, socialiste et islamiste), qui toutes se sont soldées par un échec. Cette instabilité fait que nos sociétés restent fragiles, facilement manipulables et exaspérées.

C’est dans ce cadre que survinrent ce qu’on a appelé « le printemps arabe » ou « les révolutions arabes » à partir de 2011. Ici, une brève explication s’impose. Il est certain que la plupart des pays arabes étaient gouvernés par des régimes corrompus, dictatoriaux et oppressifs, qui ont laissé leurs populations démunies de leurs droits les plus élémentaires. Très souvent, ces régimes étaient protégés par les puissances occidentales, qui voyaient en eux les garants de leurs intérêts et de leurs stratégies. Une telle situation ne pouvait s’éterniser. A la surprise générale, et contre toute attente, les populations arabes se sont insurgées d’une manière sans précédent pour aboutir à des changements dramatiques, à commencer par la Tunisie et l’Égypte. Dans tous les pays de la région, et dans les différentes couches de la société, ces soulèvements ont suscité un enthousiasme immense. En effet, partout les populations ont eu à souffrir de ces régimes, au point de vue politique, économique et social. Elles ne pouvaient par conséquent que réagir avec beaucoup d’espérance et d’attentes. Les chrétiens eux-mêmes ont pris part active à ces soulèvements, surtout en Égypte3.

Mais très vite, les événements ont commencé à prendre une tournure différente, qui n’était pas dans l’intérêt de la population. La Tunisie et l’Égypte elles-mêmes ont eu le temps d’en prendre conscience et ont fait une révolution dans la révolution pour redresser la situation, sans arriver encore à la stabilité souhaitée. C’est à ce moment que l’enthousiasme et l’espérance ont cédé la place à la déception, à l’amertume et même au désespoir. C’est là que se situe un autre facteur qui a déterminé le cours des événements dans la région, à savoir les interventions étrangères dans les affaires des pays concernés.

Il va sans dire que notre région ne laisse personne indifférent, pour sa position stratégique et son importance politique, économique (gaz et pétrole) et religieuse. Les grandes puissances y ont des intérêts immenses, qui les poussent à intervenir pour les protéger. Il faut dire que ces interventions remontent loin, mais elles sont devenues plus fréquentes et plus décisives surtout vers la fin du XIXème S., lors du déclin de l’Empire Ottoman. Depuis la fin de la première Guerre mondiale surtout, elles ont pris des formes concrètes et directes, quand elles ont divisé la région en de petits États, souvent d’une manière arbitraire et artificielle. La fondation de l’État d’Israël au cœur de ce monde en est une illustration éloquente.

Pour la période qui nous concerne (à partir de l’an 2000), ces interventions sont devenues de plus en plus fréquentes, semant la destruction et la mort. Il faut dire que le nouveau millénaire a débuté par un cataclysme : les attentats terroristes de New York et de Washington, le 11 septembre 2001. Depuis lors a commencé la « guerre contre le terrorisme », avec ses conséquences désastreuses pour la région. C’est ainsi que la guerre en Afghanistan a commencé à partir d’octobre 2001. Deux ans plus tard, ce fût le tour de l’Irak en mars 2003, avec l’invasion de ce pays. Cette guerre a été désastreuse pour l’Irak, puisqu’elle a entraîné des centaines de milliers de victimes et pratiquement la destruction de ce pays. Les chrétiens d’Irak en ont eux aussi subi les conséquences tragiques, puisque la majorité de cette chrétienté s’est vue la cible d’attaques terroristes, entraînant leur dispersion aux quatre vents, sous le regard indifférent des forces d’occupation. En conséquence à tout cela, les groupes islamistes terroristes se sont implantés dans ce pays et dans d’autres parties du monde arabe, semant la mort et la destruction dans toutes les couches de la population, frappant les chrétiens d’une manière particulière, mettant toute la région dans un état d’incertitude et de chaos.

Pour ce qui est des « révolutions » arabes, les grandes puissances n’ont pas tardé à intervenir d’une manière ou d’une autre pour orienter ces soulèvements dans le sens de leurs intérêts propres, politiques et économiques, sous la couverture de la démocratie et des droits de l’homme. Elles étaient épaulées en cela par de petites puissances régionales (Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, sans oublier, d’une manière indirecte, Israël), toutes alliées de l’Occident. L’intervention la plus directe s’est effectuée en Libye, lorsque les insurgés de ce pays ont fait appel à l’Otan, qui est intervenu avec toute sa force, pour laisser le pays par la suite dans le désordre le plus total. En Syrie, de suite après les premiers soulèvements, la révolution a été armée avec l’aide surtout de l’Arabie Saoudite, de Qatar et de la Turquie. On s’était rendu compte bien vite que le but n’avait rien à faire avec la démocratie et les droits de l’homme, mais était tout simplement la destruction de l’État syrien, à l’exemple de l’Irak. Et le plus comique dans le cas de la Syrie c’est que les soi-disant champions de la démocratie (Arabie Saoudite et Qatar) sont les pays les plus autocratiques et les plus oppressifs dans le monde. C’est ainsi que le « printemps » arabe est devenu un « hiver » arabe, mettant le chaos dans les parties les plus importantes du Moyen-Orient (Irak, Syrie, et aussi l’Égypte).

Dans ce chaos général, les courants islamistes extrémistes se sont développés et ont réussi à s’implanter dans diverses parties du monde arabe. Il serait bon de rappeler que ces courants extrémistes sont nés surtout en Arabie Saoudite avec l’idéologie intégriste Wahhabite, qui s’est propagée ensuite dans le monde arabe sous le nom des Frères Musulmans. Ces extrémistes ont combattu en Afghanistan contre l’Union Soviétique d’alors, aidés en cela par l’Occident. Nous connaissons ensuite les avatars de ces courants (Al-Qaïda, Taliban, ISIS, Nousra et une multitude d’autres fractions de ce genre), de plus en plus extrémistes et sanglants. Dans les révolutions arabes, les courants islamistes (Frères Musulmans et Salafistes surtout), fortement organisés, ont réussi, profitant de ce vide, à s’emparer du pouvoir et à mettre en place des régimes islamistes avec, semble-t-il, la complicité secrète des grandes puissances qui voyaient en eux des alliés possibles et sûrs. Mais tout cela n’allait pas dans le sens des masses populaires, qui ne voyaient pas dans cette évolution la réalisation de leurs aspirations. En Tunisie et en Égypte, le vent a tourné contre ces régimes, pour arriver à la situation actuelle dans ces pays, dont le terrorisme constitue le danger principal. C’est dans ce climat d’incertitude et d’instabilité que vit actuellement le monde arabe, climat qui traîne à sa suite des milliers de victimes innocentes.

En Palestine, la situation est différente, l’occupation israélienne étant le problème fondamental des Palestiniens. Ces soulèvements populaires ne les laissent pas indifférents, mais leur priorité est ailleurs, à savoir la lutte contre l’occupation israélienne. Tous leurs efforts vont dans ce sens.

Nous savons qu’un début de processus de paix a été entamé dans la conférence internationale de Madrid (1993). Suite à cette conférence, des pourparlers de paix ont commencé entre l’OLP (Organisation de la Libération de la Palestine) et l’État d’Israël. Or ces négociations n’ont jamais abouti à quelque résultat concret. Pendant vingt ans, elles n’ont fait que tourner en rond et on a l’impression que leur but consiste à gérer le conflit plutôt qu’à le résoudre. De plus, depuis le début du processus de paix, la situation des Palestiniens n’a cessé de se détériorer à tous les niveaux, politique (un processus de paix sans issue), économique (le bouclage des territoires, la dépendance de l’économie palestinienne de celle de l’État d’Israël, le chômage…), social (le mur de séparation qui a disloqué les territoires palestiniens, faisant d’eux des cantons sans vraie communication entre eux). Si la solution prévue est celle de deux États, palestinien et israélien, cette solution est rendue impossible par la construction à haute vitesse des colonies juives dans les territoires palestiniens, sans parler de la fermeture de la ville de Jérusalem, coupant les Palestiniens de leur centre vital. Entre-temps, trois guerres sanglantes ont été menées contre Gaza sans aboutir à la moindre solution, sinon à détruire et à semer la mort. Bref, nous sommes dans l’impasse. Dans cette atmosphère générale, on remarque parmi les Palestiniens un mouvement vers la résistance non-violente, qui prend de plus en plus d’envergure et qui est très active ici ou là dans les territoires contrôlés par Israël.

Si je me suis attardé à ce contexte, c’est qu’il a eu un impact profond sur la réflexion théologique des chrétiens palestiniens. En effet, une théologie contextuelle doit nécessairement prendre en considération ce contexte, qui, en fait, a ouvert le chemin à de nouveaux problèmes et à une très grande diversité de sujets et d’approches. C’est dans ce cadre que nous allons explorer les orientations de la théologie contextuelle palestinienne, en nous arrêtant d’abord aux divers centres qui ont pris en charge cette théologie, pour ensuite passer aux grands thèmes de cette théologie.

À partir des années 80 du siècle dernier, des centres d’initiative chrétienne ont été fondés successivement en Palestine. Depuis l’an 2000, l’activité de ces centres s’est intensifiée, tant par leur production que par les conférences, locales et internationales, qu’ils organisent assez régulièrement. La théologie contextuelle palestinienne est inséparable de ces centres qui l’ont prise en charge et en sont le milieu vital. En effet, c’est dans ces centres surtout – mais pas exclusivement – que la théologie palestinienne s’est développée et c’est à travers ces centres que ses protagonistes les plus importants ont continué leur réflexion théologique. Jetons-y un regard global et rapide.

Le premier en date de ces centres est celui d’Al-Liqa. Fondé en 1982 par un jeune universitaire palestinien, le Dr. Geries Khoury, avec la collaboration de collègues chrétiens et musulmans, il s’était fixé des objectifs bien précis: promouvoir et approfondir les relations islamo-chrétiennes en Palestine, sous le nom Center for Religious and Heritage Studies in the Holy Land. Depuis lors, il est resté fidèle à cette option. Bien vite, les membres chrétiens de ce centre ont senti le besoin d’approfondir parallèlement leurs engagements chrétiens à partir de leur foi. Pour répondre à ce besoin, la branche Théologie et Église Locale a été fondée et a commencé son activité en publiant un document portant le même titre4. C’est cette branche surtout qui a pris en charge le souci de développer une théologie locale à partir de la situation concrète du peuple palestinien et de la communauté chrétienne locale, en d’autres termes une théologie palestinienne contextuelle.

Pour atteindre ce double objectif, le moyen privilégié a été celui d’organiser des conférences annuelles pour les deux branches (en tout 25 conférences pour le premier programme et 22 pour le second). Les actes de ces conférences étaient régulièrement publiés dans des livres à part ou dans la revue Al-Liqa.

L’initiative la plus heureuse de ce centre a justement été la publication, en 1985, d’une revue sous ce nom d’Al-Liqa, en arabe, à raison de quatre numéros par an, comme aussi d’une revue semestrielle en anglais, dont les articles sont surtout des traductions de l’arabe. La revue est à sa trentième année, chose rare en Palestine et dans le monde arabe. Non seulement, elle a continué à paraître, mais elle s’est développée avec le temps, jusqu’à devenir une référence obligée de la théologie palestinienne contextuelle. C’est à juste titre qu’elle a été qualifiée de bibliothèque. À l’occasion de son dixième anniversaire, elle a publié un index détaillé de son contenu et pour ses 25 ans (2010), elle a publié un autre index couvrant toutes les années de son existence5.

En plus de cette revue et des autres initiatives, le centre a eu aussi une activité éditoriale régulière importante, ayant à son actif plus d’une vingtaine de titres dans tous les domaines de son intérêt.

Depuis l’an 2000, les conférences annuelles ont suivi la courbe des événements dans la société et dans l’Église, non seulement en Palestine, mais aussi dans le monde arabe. Dans le reste de cet article, nous essaierons en son lieu de rendre compte de la contribution de cette activité à la théologie contextuelle6.

Le centre Sabeel, fondé en 1989 par le pasteur anglican Naim Ateek, se veut « un centre œcuménique avec une approche théologique et non-violente du conflit israélo-palestinien ». Le pasteur Ateek lui assigne trois objectifs principaux: 1) Développer une théologie de libération, qui affronte l’idéologie sioniste, surtout dans son expression religieuse, soutenue par ce qu’on appelle le « sionisme chrétien », basé sur la domination et l’oppression; 2) « La libération de la théologie », des abus des interprétations bibliques politiques et idéologiques, pour considérer la Bible comme « une histoire d’un Dieu aimant, juste et inclusif »; 3) Travailler pour « la justice et la paix », tout en rappelant que ces trois dimensions sont inséparables7.

Ces objectifs, Sabeel essaie de les atteindre surtout à travers des conférences internationales, auxquelles sont invitées des personnes qui viennent des diverses parties du monde, surtout des régions qui connaissent des situations politiques similaires à celles de la Palestine. Les actes de ces conférences sont publiés, surtout en anglais. En plus de cette activité, le centre Sabeel est aussi actif sur le terrain et organise des activités de caractère œcuménique, surtout avec le clergé des diverses Églises de la Terre Sainte. Il lance aussi des initiatives de lutte non-violente (contre le mur de séparation et autres), et prend part aux activités programmés par d’autres groupes.

Son activité éditoriale consiste surtout à publier les actes des conférences internationales, comme aussi des livres qui traitent de problèmes toujours liés à la théologie de libération. Le centre édite une publication en anglais (Cornerstone) qui publie de petits articles sur les divers thèmes qui concernent la théologie contextuelle palestinienne.

Ce centre a été fondé à Bethléem par le pasteur luthérien Mitri Raheb. Au cours des années, son activité a couvert plusieurs domaines: folklore, arts, cinéma, théâtre, etc., qui offrent un forum de dialogue entre foi et culture. Le centre comprend un grand ensemble avec beaucoup de facilités pour des activités très diverses. Mais sa préoccupation principale est celle de développer une théologie contextuelle. A cette fin, il a organisé plusieurs congrès internationaux autour de thèmes de caractère théologique à partir de la situation en Terre Sainte.

En 2011, il a fondé une maison d’édition sous le nom de Diyar Publisher, qui publie, en plus des actes de ses diverses conférences internationales, des livres d’intérêt divers (histoire, religion, chrétiens palestiniens…), en arabe et en d’autres langues.

L’Université de Bethléem a été fondée par le Vatican en 1973 et confiée aux Frères de Écoles Chrétiennes. En 1987, elle a intégré le centre Saint Cyrille pour la formation des adultes et la préparation de catéchistes, pour en faire un programme universitaire sous le nom « Département des Études Religieuses », où il octroie un BA en sciences religieuses. L’importance de ce département vient du fait qu’il constitue une infrastructure pour la théologie contextuelle, dans ce sens qu’il prépare un public formé qui est capable de suivre et de comprendre les études de théologie contextuelle. Mais son activité ne s’est pas arrêtée là. Depuis que le P. Jamal Khader en a pris la responsabilité (et plus tard aussi en tant que doyen de la faculté des Lettres), ce département a commencé à organiser des congrès locaux et internationaux (4 jusqu’à maintenant), ayant pour sujets des thèmes qui intéressent de près la théologie contextuelle (relations islamo-chrétiennes, religion et État, le vivre ensemble, religion et violence…). Les actes de ces congrès ont été publiés régulièrement par l’université.

Il faut aussi mentionner le Collège biblique de Bethléem (Bethlehem Bible College). De tendance plutôt néo-évangélique, cette institution a rejoint le souci d’une théologie contextuelle à sa manière, dans le cadre d’une interprétation plutôt fondamentaliste de la Bible. Mais, à l’opposé de l’interprétation évangéliste sioniste, il essaie de développer une interprétation qui prend en considération le problème palestinien. Son curriculum inclut un cours sur la théologie contextuelle palestinienne et certains de ses professeurs sont actifs dans ce sens (Hanna Katanasho, Salim Munayer et autres), sur le plan local et international.

Il est à remarquer que les écrits de la théologie contextuelle dépassent les limites de ces centres. En effet, plusieurs de ses protagonistes, tout en collaborant avec ces centres, ont une activité éditoriale en dehors de ses limites: Michel Sabbah, Elias Chacour, Mounib Younan, Viola Raheb et autres.

Dans ce cadre aussi, il faut mentionner la revue Proche-Orient Chrétien, revue semestrielle fondée par les Pères Blancs de Jérusalem en 1951. Elle est spécialisée dans les recherches concernant les Églises orientales (études et informations). Même si elle n’est pas directement impliquée dans le mouvement de la théologie contextuelle palestinienne, elle publie souvent des articles qui intéressent cette théologie en Palestine et au Moyen-Orient, par des auteurs de la Terre Sainte et du Moyen-Orient. Il suffit de parcourir ses index annuels pour s’en rendre compte8. Pour ce qui est de l’œcuménisme en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient dans toutes ses dimensions, elle est une référence incontournable.

Il est certain que nous nous trouvons en face d’une littérature assez large. Il n’est pas possible de rendre compte de tout et de tous. Nous nous contentons des grands thèmes de cette théologie contextuelle et la contribution de ses protagonistes les plus importants9. Il est à remarquer aussi que beaucoup d’étrangers ont contribué à cette théologie, surtout lors des congrès internationaux, mais nous nous limitons ici aux contributions locales, à savoir les théologiens palestiniens, tout en y incluant aussi les étrangers qui sont implantés dans le pays et qui travaillent dans le cadre de ses Églises. Il est à remarquer, finalement, que nous ne pouvons pas entrer dans les détails de cette théologie, surtout qu’elle est assez diversifiée. Nous nous arrêtons à ses grands thèmes, laissant aux spécialistes de les approfondir.

Dans les milieux du centre Al-Liqa, nous remarquons ces dernières années une conscience de plus en plus marquée de la nécessité d’approfondir la foi des chrétiens palestiniens pour qu’elle soit à la hauteur des défis actuels. En effet, une foi superficielle ou sociologique ne peut aboutir qu’à un modèle ecclésial superficiel et sociologique et à une présence déterminée par des facteurs sociaux plutôt que par une vision de foi. Dans ce cadre, il importe de rappeler la grande initiative des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte, à savoir le Synode diocésain des Églises catholiques de Terre Sainte (1992-2000), dont une des premières étapes a été de lancer une large campagne d’évangélisation (1995-1997), ayant pour but le renouveau de la foi. Cette campagne a atteint des couches assez larges de la communauté chrétienne et a été une occasion pour beaucoup de fidèles de revenir aux sources vives de leur foi10. Le grand résultat de cette initiative a été la promulgation, après sa discussion dans l’Assemblée Générale de ce synode (8-12 février 2000) d’un plan pastoral des Églises catholiques de Terre Sainte qui reste un instrument précieux pour cette évangélisation à l’avenir et dont la dimension théologique est évidente11.

Le centre Al-Liqa, pour sa part, a organisé sa XXVIème conférence (2011) sur le sujet12, autour de quatre axes: La foi (R. Khoury13, M. Sabbah14), l’Église (J. Khader15, P. Sayyah16), la présence chrétienne dans la société (G. Khoury17) et l’autre (I. Mouallem18, G. Khoury19), tout cela à partir du contexte de la Terre Sainte. Cette conférence représente un début de réflexion sur cette thématique.

Dans un article, où il énumère les divers défis qu’affrontent des chrétiens d’Orient, R. Khoury met en premier lieu les défis concernant la foi, affirmant la nécessité de renouveler la foi si nous voulons assurer une présence chrétienne dans l’Orient arabe basée sur notre identité chrétienne20. Il poursuit sa recherche dans deux directions, le passé et l’avenir. Pour ce qui est du passé, il jette un regard critique sur la présence chrétienne en Orient, surtout au XIXème S., pour dire que cette présence s’est inspirée surtout de facteurs idéologiques en dehors de la foi chrétienne, sinon contraires à la foi21. Pour ce qui est de l’avenir, il présente une étude sur la nouvelle évangélisation dans le cadre des Églises d’Orient dans le monde arabe, développant sa vision d’une nouvelle évangélisation qui part de la situation concrète des pays arabes22. Il est évident que la foi dont il est question ici n’est pas une foi abstraite et atemporelle, mais incarnée et inculturée dans son milieu humain et culturelle23.

Le renouveau de la foi ne peut être séparé de celui de l’Église ou des Églises en Orient; il est à entreprendre à plusieurs niveaux: l’identité de nos Églises24, le modèle ecclésial et l’œcuménisme (dont il sera question ultérieurement). Or nous savons que ce modèle est traditionnellement commandé par la mentalité confessionnelle (Al-Taifieh, en arabe), très répandue en Orient. Le renouveau de la foi consiste à dépasser ce modèle pour une Église basée sur une vision de foi sur le mystère de l’Église25.

Nous savons que point de départ de la théologie contextuelle palestinienne a été l’interprétation biblique. En effet, plusieurs clercs, des diverses Églises de Terre Sainte, ont étudié en Occident. Et là, ils ont été choqués par les diverses interprétations biblique qui justifiaient, d’une manière ou d’une autre, l’injustice dont eux-mêmes, leur famille et leur peuple ont été les victimes. De retour chez eux, ils sont passés du scandale et du désarroi à la réflexion et ils ont commencé à étudier les divers aspects de cette interprétation et ses retombées désastreuses sur leur peuple26.

Depuis lors, cette réflexion s’est poursuivie dans les divers milieux de la théologie contextuelle. Il faut remarquer que cette théologie a pour cible surtout l’interprétation biblique fondamentaliste des milieux évangéliques, qui s’est développée depuis longtemps surtout en Grande Bretagne et aux États-Unis et qui est connu aujourd’hui sous le nom de Sionisme chrétien. Ces tendances fondamentalistes sont actives à Jérusalem de la manière la plus arrogante et triomphaliste avec ce qu’on appelle « L’ambassade chrétienne à Jérusalem », dont les activités provocatrices (appui aveugle et inconditionné à la politique extrémiste des gouvernements israéliens, en ce qui concerne l’oppression, la construction illégale des colonies, la judaïsation de la Ville Sainte…) scandalisent les Palestiniens (chrétiens et musulmans) et leur posent bien des questions.

Dans cette atmosphère, le centre Sabeel a organisé plusieurs congrès internationaux sur ce sujet, dont les titres sont suggestifs: « Challenging Christian Zionism. Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict » (5èmeConférence)27, « Challenging Empire. God, Faithfulness and Resistance » (8ème conférence)28, « The Bible and the Palestine-Israel Conflict » (9ème conférence)29.

En plus de ces congrès, et toujours dans les milieux du centre Sabeel, il faut mentionner le livre de Naim Ateek sur la réconciliation30. Nous reviendrons à ce livre. Ici, nous nous contentons d’attirer l’attention sur l’interprétation biblique qui y est développée. En effet, la deuxième partie de ce livre traite longuement de ce sujet31. En plus d’un chapitre sur la Bible et la terre32 et un autre sur les chrétiens sionistes33, l’auteur développe plusieurs lectures bibliques intéressantes autour de quelques grandes figures de l’Ancien Testament à la lumière de la situation en Palestine et dans le monde: Jonas34, le Serviteur souffrant35, Samson36, Daniel37, pour finir par une vision biblique sur Jérusalem38.

Le Forum International de Bethléem (Dar An-Nadwa), pour sa part, s’intéresse d’une manière assidue à l’interprétation biblique et a lui aussi organisé plusieurs congrès internationaux sur ce sujet, dont les plus importants ont traité de ce que le centre appelle « herméneutique de libération ». Le premier a porté le titre « The Invention of History » (5ème conférence, 2009)39 et le second « Biblical Texts, Ur-contexts, and Contemporary Realities » (6ème conférence, 2011)40.

En plus de ces congrès, Mitri Raheb a publié un livre qui traite de l’interprétation de la Bible dans le contexte palestinien où nous trouvons plusieurs approches de la Bible dans une perspective palestinienne (le peuple palestinien, Dieu, Jésus, l’Esprit)41.

En plus de ces contributions majeures de Sabeel et du Forum International de Bethléem, le centre Al-Liqa s’est intéressé, quoique sporadiquement, à ce sujet de l’interprétation biblique. Dans ce cadre, nous mentionnons la contribution de Rafiq Khoury dans un certain nombre d’articles. Dans un premier article, il présente d’abord un regard général sur l’interprétation biblique, où il mentionne brièvement l’interprétation fondamentaliste et la perspective palestinienne de cette interprétation42. Dans un second, il applique ce regard à la situation en Palestine et entreprend aussi une critique des interprétations sionistes de la Bible43. Dans un troisième, il présente la perspective selon laquelle le peuple palestinien est un « lieu théologique », dans ce sens que l’interprétation de la Bible doit nécessairement prendre en considération la situation palestinienne pour prévenir qu’elle se transforme en une idéologie politique oppressive, surtout que le peuple palestinien est aussi un aspect de l’histoire du salut qui continue de prendre cours dans l’histoire humaine44. Mais l’approche développée par R. Khoury ne se limite pas à critiquer ces diverses interprétations de type politique et idéologique ; l’auteur élargit cette vision en présentant une interprétation biblique qui part de la situation des Palestiniens et du monde arabe qui permette aux chrétiens de voir dans le Bible une référence de vie45.

Il est évident que l’interprétation biblique implique aussi une interprétation de plusieurs catégories bibliques46, comme la terre47, les promesses48, le peuple élu… L’interprétation palestinienne n’a pas manqué de le faire dans une perspective inclusive et universaliste, afin que la Parole de Dieu soit une source de libération, pour les oppresseurs et les opprimés49.

A partir des années 80, nous remarquons dans le monde le réveil du sentiment religieux comme élément identitaire dans les sociétés humaines. Dans l’aire chrétienne, nous pouvons mentionner le courant évangélique américain, qui s’est affirmé avec les ans et a conditionné la politique américaine entraînant des guerres sanglantes en plusieurs parties du monde (Afghanistan, Irak, etc.). Le même phénomène se vérifie dans le monde juif, en Israël et dans la diaspora, aboutissant à des positions politiques toujours plus extrémistes. Il en est de même dans le monde musulman. A partir de l’an 2000, ces tendances se sont raffermies et ont commencé à jouer un rôle important dans la politique internationale, toujours dans un sens négatif. Dans le monde arabe, ces tendances se sont répandues avec ce qu’on appelle « le printemps arabe » et ont abouti à des expériences féroces en plusieurs pays. Tout cela a mis sur le devant de la scène culturelle le problème de religion et de l’État.

En Palestine, ce problème ne pouvait pas ne pas concerner les théologiens engagés dans une réflexion théologique contextuelle, surtout que les Palestiniens aspirent à l’établissement d’un État palestinien indépendant. Le Forum International de Bethléem a centré sur ce thème sa 4ème conférence, dont les actes ont été réunis dans un livre50. En plus, le Forum a aussi organisé une série de rencontres au niveau du Moyen-Orient. Les fruits de ces rencontres ont été publiés dans un volume, regroupant des contributions de plusieurs pays (Palestine, Jordanie, Liban, Égypte)51.

Le centre Al-Liqa, pour sa part, a organisé sur ce sujet sa 25ème conférence du « Patrimoine commun » sous le titre Le projet national palestinien et l’État moderne, qui s’est concentré sur les divers modèles de l’État (l’État religieux, l’État laïque, l’État juif…). Les contributions sont surtout de caractère socio-politique, la contribution tant soit peu théologique ayant été présentée par R. Khoury52.

Comme nous l’avons indiqué au début de cet article, l’Université de Bethléem s’est mise elle aussi à organiser des conférences internationales, dont l’une a eu pour sujet la religion et l’État53. Mais, là aussi, les contributions sont plutôt de caractère socio-politique que théologique.

Nous pouvons dire que les contributions théologiques sur ce thème restent limitées. Il est certain que la théologie contextuelle palestinienne devrait approfondir cette question étant donné son importance pour l’avenir de la région, y compris la Palestine. Mais il faut dire aussi que la réflexion chrétienne en Palestine et dans le monde arabe s’oriente de plus en plus vers le concept de citoyenneté, étant, à leur avis, le seul capable de garantir une véritable égalité entre toutes les composantes d’une société on ne peut plus pluraliste comme est la nôtre en Palestine et dans le monde arabe. Il faut dire aussi que cette réflexion se situe de plus en plus entre deux pôles opposés : l’isolement et la fusion, pour développer une troisième voie, celle de l’appartenance et de l’authenticité. Par l’appartenance, ils évitent l’isolement et par l’authenticité, ils évitent la fusion54. Dans cette citoyenneté, la religion n’est pas exclue, mais elle est invitée à jouer un rôle fondamental, celui d’être la conscience des sociétés, au lieu d’être une force dominatrice et exclusive.

Le problème palestinien est au cœur de la théologie contextuelle palestinienne, comme la Nakba (catastrophe) est au cœur du problème palestinien. La théologie contextuelle est née de la confrontation de la conscience chrétienne palestinienne avec la tragédie du peuple palestinien. Que faut-il en penser? Que dire? Que faire? Quel est notre apport à la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et son indépendance? Dans quel sens et par quels moyens? Comment s’engager pour la justice et la paix? Comment dire notre parole propre sans pour cela nous dissocier de l’ensemble du peuple palestinien?…. Autant de questions difficiles et complexes, que la théologie contextuelle palestinienne a eu le courage d’affronter à la lumière de la foi avec les instruments théologiques dont elle dispose. La réflexion tourne autour d’un ensemble de valeurs qu’il importe d’harmoniser pour qu’elles soient un vrai chemin pour la paix. La paix, oui… mais quelle paix?

La paix dans la justice, répondent les théologiens palestiniens. La valeur de la paix55 est incontestable. Mais elle ne peut être séparée de la justice56. Les Palestiniens ne cessent de crier cette vérité bien haut et bien clairement, d’autant plus que ces deux valeurs sont inséparables dans la Bible: pas de paix sans justice. Or, la justice a été la valeur la plus oubliée dans les discussions de paix sur la scène internationale. La théologie contextuelle palestinienne est, en premier lieu, un cri pour la justice, parce que la plupart de ses protagonistes ont été les victimes de l’injustice, avec leurs familles, lors de la Nakba.

Il est significatif que le premier ouvrage de N. Ateek porte dans son titre le mot « justice »57, comme pour dire que cette valeur est le point de départ de toute recherche de la paix. Mais déjà dans ce livre, l’auteur rappelle d’autres valeurs inséparables de la justice, comme la paix, la compassion, l’amour, la miséricorde…58. En 2008, le même auteur a publié un autre livre, où il affirme vouloir continuer sa réflexion là où il l’a laissée dans son ouvrage précédent. Là encore, le titre est significatif: Un cri chrétien palestinien pour la réconciliation59. Aux valeurs mentionnées plus haut, il ajoute celles de vérité, de pardon et de réconciliation60. C’est ainsi que ces diverses valeurs, toutes bibliques, sont harmonisées et ensemble elles sont susceptibles de réaliser une vraie paix. Le centre Sabeel a publié aussi un bref document, en arabe et en anglais, sur une paix juste en Terre Sainte, où sont exposées succinctement, entre autres, les bases théologiques d’une paix juste61.

Le Patriarche M. Sabbah, de son côté, joue sur le même registre de valeurs, en en ajoutant d’autres non moins importantes, comme la liberté, l’indépendance, l’amour des ennemis, en plus de la justice qu’il ne cesse de rappeler… Dans un livre d’entretiens avec Yves Teyssier d’Orfeuil, le chapitre septième porte le titre de La paix sera le fruit de la justice62. En cela, il rejoint tous les autres protagonistes de la théologie contextuelle palestinienne. Dans un autre livre, qui réunit des textes choisis de ses prises de positions, il ne cesse là non plus de revenir sur ces mêmes valeurs dans des circonstances variées63.

A ces écrits, il faut aussi ajouter les interventions de l’évêque luthérien de Jérusalem, Mounib Younan, qui a réuni ses interventions majeures dans deux livres importants, où il est question de paix, de témoignage, de justice, de dialogue dans leurs diverses dimensions64.

Pour le centre Al-Liqa, depuis sa fondation, la question palestinienne, avec tous ses aspects (politique, culturel, historique, social, économique…), a toujours été au cœur de ses préoccupations. Cet intérêt s’est développé avec le temps au rythme des défis toujours nouveaux que les Palestiniens devaient sans cesse affronter. Cela s’est vérifié de plusieurs manières: par les articles innombrables dans la revue Al-Liqa, les conférences annuelles, les différentes initiatives sur le terrain, la publication de livres… Il suffit de parcourir l’index général de la revue Al-Liqa aux mots « Palestine », « Problème palestinien », « Nakba » et beaucoup d’autres pour s’en rendre compte65. A partir de l’an 2000, tous les grands événements que la Palestine et la région ont connus ont fait l’objet de réflexion, dans le but d’en étudier les retombées sur le problème palestinien. Si nous ne nous étendons pas sur cette très large production, c’est qu’elle est surtout de caractère politique.

Le document Kairos-Palestine mérite une mention à part. Il s’agit d’un document préparé par un groupe de chrétiens palestiniens, clercs et laïcs, des diverses Églises de la Terre Sainte, et publié après deux années de travail en commun. Le document se veut une parole chrétienne, c’est-à-dire une parole de « foi, espérance et amour », « du cœur de la souffrance palestinienne »66. Un cri d’espérance donc contre toute espérance, dans une situation où toutes les issues semblent fermées. Il constitue donc une protestation contre le désespoir et refuse de se plier à sa logique. Les auteurs de ce document veulent dire: nous sommes dans une voie qui semble sans issue, mais, au milieu de cette situation, nous avons un mot à dire, un mot qui est spécifiquement nôtre en tant que chrétiens, un mot important, et un mot qui ouvre les chemins de l’avenir67.

Sous le titre La réalité, la première partie décrit la situation présente à partir du mot de Jérémie: « Ils disent ‘Paix! Paix!‘ et il n’y a point de paix » (Jr 6, 14). « Tout le monde parle de paix, mais ce ne sont que des paroles. Alors que la réalité est l’occupation israélienne avec tout ce qui en résulte ». Et le document de dresser un tableau plutôt noir de cette réalité « avec tout ce qui en résulte », à savoir: le mur de séparation et tous problèmes qu’il entraîne sur la population palestinienne, la situation de Gaza sous l’embargo avec ce que cela signifie de punitions collectives, les colonies israéliennes qui ne cessent de grignoter les territoires palestiniens, les humiliations quotidiennes, la liberté religieuse, les réfugiés, les prisonniers, la situation à Jérusalem, l’atteinte au droit international et aux droits de l’homme, l’émigration, les punitions collectives et les représailles, etc. C’est à partir de cette réalité que les signataires du document développent leur vision de Foi, espérance et amour.

Une Parole de foi, en premier lieu, la foi en « un Dieu bon, juste et aimant toutes ces créatures », qui a pris un visage en Jésus-Christ, et en l’Esprit Saint « qui nous aide à comprendre les Écritures ». C’est justement à cette interprétation de l’Écriture que le document consacre une place prépondérante dans cette partie. Il suffit de rappeler ici les abus dont la Parole de Dieu est la victime pour justifier une situation flagrante d’injustice: « … il n’est pas permis de transformer la Parole de Dieu en une arme dans notre histoire présente, afin de nous priver de notre droit sur notre propre terre ». Les catégories de l’Ancien Testament (la terre, les promesses, l’élection…) sont présentées, à la lumière de Jésus-Christ dans un sens universaliste, comme étant des catégories qui embrassent « toute l’humanité, à commencer par tous les peuples de cette terre »; autrement, elles sont transformées en un programme « politique » et idéologique, qui ne peut être que destructeur. C’est dans cette perspective que le document affirme que « notre présence, en tant que Palestiniens – chrétiens ou musulmans – sur cette terre n’est pas un accident ». Aussi le document attire-t-il l’attention sur « certains théologiens occidentaux » qui développent une théologie qui, en fin de compte, donne « une légitimité théologique et scripturaire à l’injustice commise à notre égard ». « Parce que Palestiniens, nous souffrons à cause de l’occupation de notre terre, et parce que chrétiens, nous souffrons des fausses interprétations de certains théologiens ». « Nous déclarons donc que le recours à l’Écriture Sainte pour justifier ou soutenir des choix ou des positions politiques se fondant sur l’injustice, imposés par un homme à son prochain ou par un peuple à un autre, transforme la religion en idéologie humaine et prive la Parole de Dieu de sa sainteté, de son universalité et de sa vérité ». C’est dans ce cadre, que le document affirme « que l’occupation israélienne des Territoires palestiniens est un péché contre Dieu et la personne humaine ».

Ce document est ensuite une parole d’Espérance. Contre toute espérance, le document affirme que « notre espérance reste ferme » et cette espérance est le fruit de notre foi. Et le document d’expliquer: « Espérer veut dire ne pas se résigner devant le mal, mais dire non à l’oppression et à l’humiliation, et continuer à résister au mal ». Parmi les quelques signes d’espérance énumérés, le plus important me semble être le suivant: « De plus, nous voyons, chez beaucoup de gens, une détermination à dépasser les rancunes du passé. Ils sont prêts à la réconciliation une fois la justice établie. Le monde prend conscience de la nécessité de restaurer les droits politiques des Palestiniens. Des voix juives et israéliennes plaidant pour la paix et la justice s’élèvent à cette fin… Il est vrai que ceux qui sont pour la justice et la réconciliation restent impuissants à mettre fin à l’injustice. Ils représentent cependant une force humaine qui a son importance et pourrait abréger le temps de l’épreuve et rapprocher celui de la réconciliation ». C’est dans ce cadre aussi que le document affirme la « mission prophétique » de l’Église, « qui proclame la Parole de Dieu dans le contexte local et dans les événements quotidiens, avec audace, douceur et amour ». « Nous sommes appelés à prier et élever notre voix pour annoncer une société nouvelle où les hommes croient en leur dignité et en celle de leur adversaire ».

C’est, finalement, une parole d’amour. C’est dans cette partie que le document affronte le problème de la résistance. Il commence par affirmer la primauté du commandement de l’amour, qu’il explique de cette manière : « Aimer c’est voir le visage de Dieu en tout être humain. Toute personne est mon frère et ma sœur », pour ensuite poursuivre: « Néanmoins, voir le visage de Dieu en toute personne ne veut pas dire consentir au mal ou à l’oppression de sa part. L’amour consiste plutôt à corriger le mal et à arrêter l’oppression ». Et l’occupation israélienne « est un mal auquel il faut résister ». Le document explique la forme de cette résistance: « Nous disons que notre option chrétienne face à l’occupation israélienne est la résistance: c’est là un droit et un devoir des chrétiens. Or cette résistance doit suivre la logique de l’amour. Elle doit donc être créative, c’est-à-dire qu’il lui faut trouver les moyens humains qui parlent à l’humanité de l’ennemi lui-même. Le fait de voir l’image de Dieu dans le visage de l’ennemi même et de prendre des positions de résistance à la lumière de cette vision est le moyen le plus efficace pour arrêter l’oppression et contraindre l’oppresseur à mettre fin à son agression et, ainsi, atteindre le but voulu : récupérer la terre, la liberté et l’indépendance ».

Après tout cela, le document se termine par une série d’appels : premièrement aux chrétiens palestiniens eux-mêmes, un appel à l’espérance et à l’action ; ensuite, aux Églises du monde, les invitant « à prendre le parti de l’opprimé », à la communauté internationale, l’invitant « à une action sérieuse pour une paix juste et définitive, qui mette fin à l’occupation israélienne des Territoires palestiniens et d’autres territoires arabes occupés, et qui garantisse la sécurité et la paix à tous », aux chefs religieux juifs et musulmans, les invitant à s’élever « au-dessus des positions politiques » pour œuvrer pour le bien de « toute personne humaine »; finalement, aux Palestiniens et aux Israéliens, les invitant « à voir le visage de Dieu en chacune de ses créatures , et à aller au-delà des barrières de la peur ou de la race, pour établir un dialogue constructeur »,afin de « parvenir à une vision commune bâtie sur l’égalité et le partage, non sur la supériorité, ni sur la négation de l’autre ou l’agression, sous prétexte de peur ou de sécurité », surtout à Jérusalem, « habitée aujourd’hui par deux peuples et trois religions ».

Ce document n’aurait pu voir le jour sans l’évolution qui s’est vérifiée dans la communauté chrétienne depuis les années 70. En effet, nous remarquons dans une couche assez importante de la communauté chrétienne depuis cette date une plus grande conscience de sa foi et de son importance dans leurs options et engagements dans la société. La théologie contextuelle a suivi cette évolution et l’a nourrie de sa réflexion. Le document Kairos-Palestine est un des fruits de cette évolution. La théologie contextuelle palestinienne a permis de donner à ce document un cachet théologique et biblique68. Il s’inscrit donc bien dans ce courant.

Parallèlement, au milieu des changements de contexte, s’est manifestée une orientation de plus en plus marquée de la société palestinienne vers la résistance non-violente, que M. Sabbah résume en cette parole: « Non à la violence, non à la résignation »69. Cette forme de lutte ne cesse de se traduire en des initiatives sur le terrain : protestations contre le mur de séparation, la confiscation des terres, les colonies et beaucoup d’autres formes. On peut dire que Kairouan Palestine est la charte chrétienne palestinienne de la résistance non-violente70. Dans ce cadre, les centres Al-Liqa et Sabeel ont organisé conjointement une conférence sur le thème de la résistance non violente, dont les actes ont été publiés71 ; toutes les contributions à cette conférence ont pour auteurs des personnes engagées, d’une manière ou d’une autre, dans la résistance non-violente sur le terrain, ce qui fait que ce livre constitue un manuel de la résistance palestinienne non violente72.

Par ailleurs, Kairos-Palestine est en train de se transformer en un mouvement, qui s’efforce de divulguer ce document dans le monde, afin de créer un réseau international de solidarité avec la résistance palestinienne non violente73.

Que signifie être chrétien en Palestine et dans le monde arabe? En quoi consistent la vocation, la mission et le témoignage des chrétiens palestiniens et arabes dans leurs sociétés?…. Ces questions n’ont cessé d’être des sujets de réflexion permanente dans les cercles de la théologie contextuelle palestinienne. Ici, nous nous limitons aux contributions de caractère théologique.

Sur ce point encore le centre Al-Liqa a été un des pionniers. Depuis sa fondation il a accordé une importance particulière à cette réflexion, qui s’est encore intensifiée au cours des années. Cet intérêt s’est vérifié à plusieurs niveaux. Nous mentionnons ici les contributions à partir de l’an 2000.

Tout d’abord à travers les conférences annuelles. Il suffit d’énumérer celles qui ont eu pour sujet la présence chrétienne, surtout dans la branche de « Théologie et Église locale »: « Où va la présence chrétienne? » (Xème conférence, 2003), dans laquelle la présence chrétienne a été présentée dans ses divers aspects, politique, économique, culturelle…74; à la XIème conférence (2004), le centre Al-Liqa est sorti des Territoires palestiniens pour étendre son champ d’intérêt à la Galilée sous le titre « l’Église de Galilée aujourd’hui entre le passé et l’avenir »75; à ce dossier, il faut ajouter un autre sur les jeunes chrétiens de Galilée, sous ses divers aspects, surtout celui de leur crise d’identité (XVIIème conférence, 2010)76; « Les arabes chrétiens en Terre Sainte: Identité et appartenance » (XIIIème conférence, 2006), où la question d’identité a été l’objet de différentes approches, avec tous les défis qu’elle affronte, dans une perspective d’avenir77. La XVIIIème conférence a eu une importance particulière, puisqu’elle a insisté sur la foi comme base de la présence chrétienne en Palestine et en Orient en général. Ainsi, la réflexion passe d’une présence basée sur des facteurs socioculturels à une présence basée sur la foi, comme l’indique son titre: « De l’identité de foi à une présence effective »78. Après un regard critique sur notre présence dans le passé, surtout au XIXème S. (R. Khoury)79, la physionomie du chrétien est décrite dans sa relation à sa foi (Patriarche M. Sabbah)80, une foi qui aboutit à son identité ecclésiale (J. Khader et B. Sayyah)81. Et tout cela est la base de sa présence dans la société (G. Khoury) et sa relation avec les autres (I. Mouallem et G. Khoury82). Quant à la XXème conférence, elle aussi a eu une importance spéciale puisqu’elle a voulu concentrer la réflexion sur la libération de la communauté chrétienne des résidus psychologiques et sociaux négatifs du passé qui entravent son élan83. Après une introduction sur la libération en général (J. Khader)84, les deux contributions majeures ont été celle de R. Khoury85 et de G. Khoury86 ; les autres ont eu pour sujet la présence chrétienne sous ses divers aspects (M. Sabbah , I. Mouallem, B. Sabella et autres).

La présence chrétienne aujourd’hui est inséparable de l’expérience du passé, à savoir celle de nos ancêtres entre le 8ème et le 14ème S, qui a produit une large littérature, dont une bonne partie est de caractère théologique, qui a reçu le nom de Patrimoine Arabe Chrétien. La revue Al-Liqa avait déjà publié sur le sujet un dossier spécial87, et, après l’an 2000, une conférence88.

Il faudrait encore y ajouter que la revue Al-Liqa a toujours consacré un numéro spécial sur les visites des divers papes en Terre Sainte pour souligner leur importance pour la présence chrétienne en Palestine89 ?

La contribution du centre Al-Liqa sur le sujet de la présence chrétienne ne se limite pas à ces conférences, mais elle s’étend aussi à l’activité éditoriale. Pendant la période qui nous concerne, le centre a publié deux livres qui traient de la présence chrétienne en Palestine et dans l’Orient arabe. Le premier est de G. Khoury, qui a réuni les divers articles écrits sur ce thème dans les années précédentes90, tandis que le second est de R. Khoury qui, lui aussi, rassemble dans ce volume ses divers écrits sur la présence chrétienne, après les avoir révisés et complétés à la lumière des derniers événements91. Dans ces deux volumes, un regard est jeté sur les diverses dimensions de la présence chrétienne, le passé, le présent et l’avenir. Pour ce qui est du passé, R. Khoury présente un panorama général de la présence chrétienne en Orient et en Palestine au cours des diverses périodes de l’histoire (premiers siècles, période musulmane, période ottomane, temps modernes à partir du dix-neuvième S.), relevant surtout les empreintes que chaque période a laissées sur la physionomie des chrétiens et de leurs Églises92. A ce panorama général, l’auteur ajoute une étude critique de cette présence, surtout à l’époque moderne, à partir de la renaissance arabe ; sa thèse fondamentale est que cette présence a été commandée par des motifs idéologiques, en marge de la foi et même contre la foi, plutôt que par des motifs inspirés par la foi93. Quant à lui, G. Khoury se contente de la période musulmane pour mettre en relief quelques aspects de la présence culturelle des chrétiens pendant cette période (contribution à la vie culturelle, la raison et la foi, l’Évangile, morale)94.

Pour ce qui est du présent, R. Khoury a deux articles : l’un étudie les défis qu’affrontent les chrétiens actuellement, concernant la foi, l’Église et la présence dans la société95, tandis que l’autre traite de la présence chrétienne dans le contexte des « révolutions » arabes, où sont exprimées les espérances et les peurs des chrétiens arabes dans le contexte de ces révolutions96. Pour sa part, G. Khoury présente, dans la deuxième partie de son livre, plusieurs aspects de cette présence actuelle : défis historiques et politiques97.

Pour ce qui est de l’avenir, R. Khoury pense qu’il est lié à la qualité de la foi. Renouveler la présence des chrétiens en Orient et en Palestine signifie avant tout renouveler leur foi. Sur ce sujet, l’auteur présente trois études. Dans le premier, il expose un projet de nouvelle évangélisation dans les Églises d’Orient à partir de leur situation concrète98; dans le second, il s’arrête surtout à la foi dans le Christ à partir de la question de Jésus : Qui dites-vous que je suis?99; le troisième traite d’une question particulière, à savoir l’importance de la tradition orientale et de la nécessité de la mettre au service de la présence chrétienne aujourd’hui100. G. Khoury, de son côté, voit cet avenir dans une Église incarnée dans son milieu et qui soutient le chrétien dans son identité d’arabe ou de palestinien chrétien101.

Si nous nous sommes arrêtés longuement à la contribution du centre Al-Liqa, c’est que ce thème a été son souci permanent et systématique. Toutefois notre intention n’est pas de laisser dans l’ombre d’autres contributions non moins importantes. Le centre Sabeel a organisé sa sixième conférence internationale (2006) sur le thème de la présence chrétienne en Terre Sainte, avec la collaboration d’auteurs locaux et étrangers. La conférence couvre les aspects historiques (la période byzantine, avant l’Islam, les facteurs historiques qui ont affecté le christianisme palestinien), la situation actuelle, les problèmes qu’affrontent les chrétiens de la Terre Sainte et les perspectives d’avenir102.

Les cercles du Forum International de Bethléem se sont eux aussi penchés sur la question de la présence chrétienne en Palestine et dans le monde arabe. M. Raheb a publié plusieurs livres sur ce sujet, où il reprend des articles qu’il a écrits au cours des dernières décennies et dans lesquels il expose, sans une méthodologie systématique, plusieurs aspects de la présence chrétienne (panorama historique, le christianisme dans la péninsule arabique avant l’Islam), sans oublier la situation actuelle (la situation actuelle de la communauté chrétienne palestinienne, les révolutions arabes actuelles…)103. Dans ces mêmes cercles, il faut mentionner aussi deux livres de l’évêque luthérien de Jérusalem, M. Younan, qui traitent de la présence chrétienne sous le signe du témoignage et du dialogue à partir surtout de l’expérience luthérienne en Palestine104.

La Palestine est au carrefour de trois continents (Afrique, Asie, Europe) et au carrefour des trois religions monothéistes; y sont aussi présentes presque toutes les Églises, orientales et occidentales. Elle est par conséquent un lieu idéal pour le dialogue entre les peuples, les religions et les Églises. Mais c’est là aussi que le dialogue est des plus difficiles et des plus ardus à cause des poids de l’histoire et des problèmes politiques irrésolus. Toutefois, la théologie contextuelle palestinienne n’a pas hésité à affronter la problématique du dialogue, sur le plan de la théorie et de la pratique. D’ailleurs les noms des grands centres que nous avons mentionnés suggèrent le dialogue: Al-Liqa veut dire « rencontre », An-Nadwa veut dire « Forum », et Sabeel veut dire la « fontaine du village » où tout le monde se rencontre pour puiser l’eau. Ces trois centres sont donc aussi des plates-formes de rencontre et de dialogue, d’une manière ou d’une autre. On peut envisager leur contribution autour de ce sujet sous quatre titres: dialogue, œcuménisme, relations islamo-chrétiennes, dialogue interreligieux.

Le centre Al-Liqa s’est arrêté, à plusieurs reprises, sur l’idée de dialogue, qui a sa source dans le dialogue trinitaire105, et a pris corps en Jésus-Christ, dans lequel continue le dialogue entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes106. Un des dossiers de la revue Al-Liqa porte le nom de « Le dialogue ou la mort »107. Le dialogue n’est pas une activité passagère, mais plutôt un état d’âme ou une attitude existentielle, qui fait partie du moi de l’homme. C’est dans cette ligne qu’un dossier de la revue Al-Liqa porte le titre « Du dialogue des cultures à la culture de dialogue »108. Une question qui est en rapport étroit avec celle du dialogue est celle de l’identité. Quelle identité: Ouverte ou fermée? Inclusive ou exclusive?…109.

Les trois centres mentionnés plus haut se présentent comme des centres œcuméniques. En effet, parmi leurs membres se trouvent des chrétiens de toutes les Églises de Terre Sainte. Ils organisent aussi des activités de type œcuménique. Le centre Sabeel, à titre d’exemple, organise régulièrement des retraites spirituelles et des sorties œcuméniques, ainsi que des réunions rassemblant des clercs de différentes Églises… Il en est de même des autres centres110.

En ce qui concerne la réflexion œcuménique, il faut relever que le centre Al-Liqa111 est le seul au Moyen-Orient qui a publié tous les textes œcuméniques des dialogues entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe et entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes orientales, comme aussi les textes œcuméniques entre les diverses Églises non-catholiques, tout en y ajoutant des commentaires théologiques et historiques par d’éminents spécialistes de l’œcuménisme au Moyen-Orient (F. Bouwen, J. Corbon, L. Lahham, P. G. Gianazza..)112. Nous ne pouvons que mentionner ici le rôle œcuménique joué par le Patriarche Sabbah, surtout sur le plan pratique113.

Le centre Al-Liqa a été fondé en premier lieu pour promouvoir les relations islamo-chrétiennes en Palestine. Il a été pionnier dans ce domaine. Depuis lors, il est resté fidèle à cette option. En effet, il organise ponctuellement ses conférences autour de ce thème sous ses divers aspects, suivant en cela l’évolution de ces relations en Palestine, au Moyen-Orient et dans le monde: Islamophobie, tension entre l’Occident (chrétien) et l’Orient musulman, développement de l’Islam politique avec ses manifestations extrémistes et violentes etc. Il suffit de passer en revue les titres de ses conférences depuis l’an 2000 pour s’en rendre compte: « Musulmans et chrétiens ensemble: Passé, présent et avenir (XVIème conférence, 2000)114; « La construction de la confiance entre le monde arabe et musulman et l’Occident: Expériences du passé et perspectives d’avenir » (XXIème conférence, 2009)115; « Entre l’Orient et l’Occident. Vers un discours modéré et universel » (XXIIème conférence, 2010)116; « Où vont les révolutions arabes » (XXIIIème conférence)117; « Encore et encore… Les révolutions arabes » (XXIVème conférence, 2012)118. En dehors de ces conférences, la revue Al-Liqa ne cesse de revenir sur ce thème sous ses multiples aspects.

En plus de ces conférences et articles, il faut mentionner deux livres de G. Khoury, directeur du centre Al-Liqa, sur les relations islamo-chrétiennes. Le premier est un recueil d’articles écrits à diverses périodes. Il y étudie les relations islamo-chrétiennes dans le passé (entre la conquête arabe et les croisades), dans le présent (Le monothéisme comme facteur d’unité entre musulmans et chrétiens, Le dialogue entre chrétiens et musulmans arabes en Terre Sainte, les relations islamo-chrétiennes dans le nouvel ordre mondial, Le rôle de l’éducation religieuse pour approfondir l’unité nationale, Le devoir des arabes envers l’Église locale…)119. Le deuxième est un livre sur Sophrone, patriarche de Jérusalem lors de la conquête musulmane, dont la figure est une référence pour les relations islamo-chrétiennes. Tout le monde connaît cette figure, mais superficiellement, il faut le dire. G. Khoury s’est donné la peine de l’approfondir sous ses aspects divers (historique, théologique, ecclésial…) au-delà des légendes et des mythes. Un chapitre spécial a été consacré à la charte de protection que Omar a octroyé aux chrétiens de Jérusalem et qui reste une référence primordiale pour les relations islamo-chrétiennes en Palestine. En plus de cette étude sur la figure de Sophrone, il a aussi édité, dans le même volume, un écrit attribué à Sophrone, dans sa traduction arabe ancienne et une étude sur cet ouvrage. Le tout constitue une référence de premier ordre en langue arabe120.

A cette activité intense du centre Al-Liqa, il faut ajouter la contribution de l’Université de Bethléem, qui a organisé trois conférences internationales sur les relations islamo-chrétiennes. Le premier a eu pour sujet l’expérience de la cohabitation entre chrétiens et musulmans dans diverses parties du monde (Belgique, Suède, Jordanie, États-Unis, Philippines), et à l’intérieur de l’Université de Bethléem elle-même (J. Khader, plusieurs étudiants) et en Palestine (B. Sabella et R. Khoury)121. Le second a choisi l’approche des relations islamo-chrétiennes sous l’angle de l’éducation et des mass-médias122. La troisième traite de la violence dans son rapport avec la religion, avec des contributions internationales et locales123. Il faut y ajouter la contribution de J. Khader (avec B. Fawzi) sur les principes du dialogue entre les religions pour résoudre les conflits124.

On ne peut pas non plus passer sous silence un essai de P. Du Brul, professeur à l’Université de Bethléem, sur le Coran, où il essaie de donner quelques clés de lecture du Coran de l’intérieur même du Coran. Cet essai, qui a scandalisé certains, habitués à la polémique, et a été critiqué par d’autres, reste une tentative intéressante au-delà de la polémique et de l’apologétique. Il a été présenté aux élèves chrétiens pour les aider à comprendre le Coran125.

Parmi les moyens pratiques pour développer la cohabitation entre musulmans et chrétiens viennent en premier lieu l’école126 et les médias127.

Le dialogue interreligieux est un lieu de réflexion dans la théologie contextuelle palestinienne, du fait de la présence, en Terre Sainte, des trois religions monothéistes. Mais il faut dire que ce genre de dialogue est peu pratiqué à cause de la situation politique qui brouille l’atmosphère. Cependant des essais ont été faits sporadiquement ici ou là. A titre d’exemple, la revue Al-Liqa, dans quelques-uns de ses dossiers, a donné la parole à des croyants des diverses religions (sur des thèmes, comme l’homme de religion128, Jérusalem129), mais de telles initiatives sont restés sans lendemain.

Malgré les difficultés d’un tel dialogue, M. Younan a déployé un effort assidu dans ce sens, tant sur le plan pratique que spéculatif. En effet, pendant de longues années, il a essayé d’organiser des rencontres interreligieuses à Jérusalem entre chrétiens, juifs et musulmans, d’Israël et de Palestine. Aussi, sur le plan de la réflexion, il y a lieu de mentionner une réflexion intéressante sur ce sujet, où il développe l’idée de « Trialogue »130.

En dehors des milieux chrétiens, il est intéressant de noter les activités du centre Passia (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs), qui a organisé plusieurs sessions de travail de caractère interreligieux autour de personnages bibliques (Abraham, Joseph, Moise, Jésus, en plus de Jérusalem131).

Dans ce cadre, on peut attirer l’attention sur la contribution de J. Khader, qui s’oriente de plus en plus vers l’exploration du rôle de la religion comme facteur de paix132.

Dans l’histoire, on ne connaît que le récit des vainqueurs. Les vaincus n’ont pas de voix. En Terre Sainte, pendant longtemps, on ne connaissait que le récit des vainqueurs (les Israéliens), les Palestiniens ayant peu écrit sur leur expérience concrète de la Nakba. Mais depuis quelques décennies, ces récits concernant la Nakba et la vie de tous les jours ont commencé à voir le jour133, à commencer par l’œuvre poétique de Mahmoud Darwish134, sans oublier les œuvres d’art plastique (Ismail Shammout, Sleiman Mansour et beaucoup d’autres). Les chrétiens ont largement contribué à cette littérature: Elias Chacour135, Emile Shoufani136, Mitri Raheb137, Viola Raheb138, Mounib Younan139, Raja Shehadeh140, Geries Khoury141, Rifat Kassis142 et autres143.

Nous n’hésitons pas à ranger ces expériences dans la bibliothèque de la théologie contextuelle sous le titre de Théologie Narrative. En effet, lorsqu’ils décrivent leurs expériences, ils le font en tant que croyants, qui pensent que la main de Dieu est dans les événements qu’ils vivent avec leurs familles et leur peuple. Ils y expriment leur attachement à la terre, à leur peuple, à leur foi, et la signification que cette appartenance signifie pour eux. Dans un sens, ils imitent plusieurs livres de l’Écriture Sainte, qui racontent une histoire, mais tout au long de cette histoire, une lecture attentive peut discerner des soubassements théologiques sur lesquels le récit est fondé. On peut dire que ces récits ont un caractère théologique, comme les Actes des Apôtres et bien des livres de l’Ancien Testament (Tobie, Judith, Esther et l’Exode).

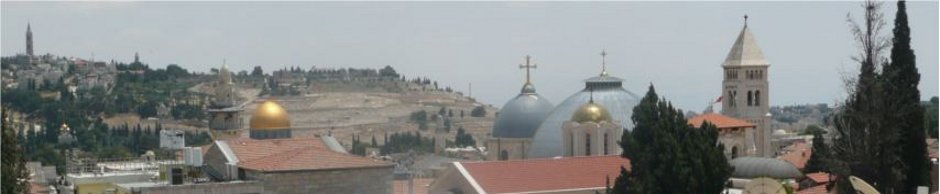

Jérusalem est une ville unique, un mystère même, où Dieu ne cesse de se révéler aux hommes d’une manière ou d’une autre. Étant au confluent des trois religions monothéistes, elle ne cesse de nous provoquer et de nous inviter à aller plus loin. C’est là surtout que les grandes questions de l’humanité sont constamment posées: Qui est Dieu? Qui suis-je? Qui est l’autre? Quelle relation entre Dieu et l’homme? Entre l’homme et son prochain? Quelle relation entre le temps et l’éternité? Entre le ciel et la terre?… Ce n’est pas sans raison qu’elle a été décrite comme « un laboratoire », sinon un « lieu théologique », c’est-à-dire un point de référence obligé pour la réflexion théologique144.

La pensée chrétienne en Palestine s’est penchée sur la question de Jérusalem depuis ses débuts. Les chefs religieux chrétiens de Jérusalem ont publié un document sur la Ville Sainte sous le titre « Vision de Jérusalem »145. Le centre Al-Liqa, de son côté, a publié un document sur Jérusalem146, comme il a publié un volume de 592 pages où il rassemble les divers écrits sur Jérusalem dans les cercles du centre Al-Liqa147.

Depuis l’an 2000, cet intérêt s’est poursuivi. Nous nous arrêtons aux contributions les plus significatives, surtout du point de vue théologique. La revue Al-Liqa a publié tout un dossier sur Jérusalem à l’occasion de la proclamation de Jérusalem comme capitale de la culture arabe, avec des contributions musulmanes et chrétiennes148. Des points de vue théologiques ont été développés par plusieurs protagonistes de la théologie contextuelle palestinienne: N. Ateek149, M. Younan150, M. Raheb151, V. Raheb152, G. Khoury153. Quant au Patriarche Michel Sabbah, il n’a cessé de revenir à ce thème, pour en relever les divers aspects de la Ville Sainte, dans ses dimensions politiques, religieuses et ecclésiales154.

Jérusalem n’occupe pas encore la place qu’elle mérite dans la réflexion de la théologie contextuelle palestinienne. Elle mérite certainement davantage. Nous espérons que les années à venir puissent attirer l’attention sur cette ville qui reste une source d’inspiration.

Il est certain que la théologie contextuelle palestinienne a fait un pas significatif en avant dans les dernières quinze années, après les débuts plutôt timides des années 80, quant aux sujets abordés, aux thèmes traités, et je dirais même quant aux instruments théologiques. Il revient aux théologiens professionnels d’explorer cette vaste production pour en dresser le bilan, avec ses côtés positifs, mais aussi négatifs. Il est certain que ce chemin de la théologie contextuelle palestinienne est à poursuivre pour le bien de la communauté chrétienne en Palestine, comme aussi pour le peuple palestinien et tous les habitants de cette terre bénie. Comme nous avons eu l’occasion de le dire en une autre occasion, ce chemin ne peut être poursuivi que par un travail commun. Il serait important que tous les centres qui s’intéressent à cette théologie, de même que ses protagonistes les plus en vue, puissent travailler ensemble, pour délimiter le chemin parcouru et le chemin encore à faire. Ce travail en commun donnerait sans aucun doute un nouvel élan à cette théologie. Il serait dommage de s’arrêter à mi-chemin, car la route à parcourir est encore longue155.

Nous ne voudrions pas terminer sans attirer l’attention sur le fait que cette réflexion des chrétiens palestiniens est inséparable de celle qui s’effectue dans l’Orient arabe, au Liban156, en Syrie, en Égypte…). En effet, nous constatons depuis quelques années une multiplication d’efforts pour le développement d’une théologie contextuelle arabe. Il suffit de mentionner les diverses initiatives qui sont prises dans ce domaine au Séminaire du Patriarcat maronite de Ghazir157 et par le Congrès sur la théologie orientale à Ain Traz158. Une mention spéciale doit être faite des Lettres Pastorales des Patriarches catholiques d’Orient, surtout les six premières, qui contiennent de véritables semences théologiques159. Tout cet effort nous invite à croire que le moment est venu d’essayer une synthèse théologique moderne en arabe, avec la collaboration des théologiens de l’ensemble du monde arabe160.

A chaque époque ses théologiens. Dans le monde arabe il est plus que jamais nécessaire que les théologiens se penchent sur les problèmes de leur monde dans une perspective de foi et avec les instruments théologiques contemporains. Ils rendront ainsi un grand service à leurs peuples et à leurs sociétés, comme aux communautés chrétiennes dans le monde arabe. En effet, le monde arabe passe par une période critique de son histoire, qui est déterminante pour son avenir. Il importe de reconnaître que les problèmes qui y sont posés ont aussi leurs dimensions théologiques : Qui est Dieu? Qui est l’autre?…. Il serait dommage que les théologiens arabes soient absents de cette tourmente historique. Il est plus nécessaire que jamais de projeter la lumière de la Parole de Dieu sur une situation de plus en plus dramatique, et cela de manière concrète, à partir de l’appel de nos peuples et de nos communautés chrétiennes. La réflexion théologique y a sa part. Une théologie contextuelle est plus urgente que jamais.

1 R. Khoury, « Palestinian Contextual Theology: Its March and its Message », in Al-Liqa’ Journal (édition anglaise), Vol. 14/15, Dec. 2000, pp. 39-89, qui est la traduction de l’arabe d’une conférence présentée à la 5ème conférence du programme « Théologie et Église locale » (1991) du centre Al-Liqa et publiée dans les Actes de cette conférence (en arabe). Une traduction allemande de cette étude se trouve dans: Zwischen Halbmond und Davidstern. Christliche Theologie in Palästina heute, hg. von Harald Suermann, Freiburg im Breisgau, 2001, pp. 52-100. Une synthèse revue et augmentée de cet article peut être trouvée en français: R. Khoury, « Faire théologie en Palestine », in Quo Vadis, Theologia Orientalis? Actes du Colloque « Théologie Orientale: contenu et importance », Ain Traz, avril 2005, CEDRAC, Université Saint-Joseph, Beyrouth – 2008, pp. 61-80. À l’aube de l’an 2000, la revue Al-Liqa a essayé de faire le point sur cette théologie à travers des interviews (N. Ateek, E. Chacour, M. Raheb, G. Khoury) et de petits articles attirant l’attention à tel ou tel aspect de cette théologie (P. G. Gianazza, M. Younan, F. Bouwen, J. Khader, R. Khoury, et autres): Cf. la revue Al-Liqa, vol. XIV, n. 1, 1999, pp. 4-136 (en arabe). Une synthèse en langue allemande de cette théologie avant la période qui nous intéresse ici peut être trouvée dans: D. Biestmann-Kotte, Die Menschen, das Land und der Ölzweig. Palästinensische Christen für Frieden und Gerechtigkeit, Berlin 2002 (surtout les chapitres 4 et 5). Il faut dire que cette synthèse est forcément limitée, puisqu’elle se base sur la production de cette théologie en langues étrangères. Pour la période qui précède l’an 2000, cf. surtout U. Gräbe, Kontextuelle palästinensische Theologie, Heildelberg, 1998. Pour les caractéristiques de la théologie contextuelle palestinienne, cf. G. Khoury, « Programma per la teologia contestualizzata palestinese », in Un Palestinese porta la sua croce, Bologna, 2009, pp. 173-210 (en italien).

2 Il est à remarquer que le centre Al-Liqa est revenu plus d’une fois sur la théologie contextuelle palestinienne pour en faire le point. En plus du dossier rappelé dans la note précédente, il faut mentionner une conférence qui a été consacrée à ce thème sous le titre de Quelle théologie pour quel avenir?, XVIème conférence de « Théologie et Église locale », Al-Liqa, vol XXIV, n. 1, 2009. Plusieurs protagonistes de cette théologie y ont participé, entre autres M. Raheb (« Quelle théologie dans les Églises du Moyen-Orient en général et dans l’Église de Terre Sainte en particulier », pp. 49-67); R. Khoury (« Une nouvelle pensée chrétienne pour des temps nouveaux: Les lettres pastorales des Patriarches catholiques d’Orient », pp. 96-94); J. Khader (« Les défis palestiniens et la pensée théologique », pp. 95-105, en arabe), et autres, pour essayer d’ouvrir de nouveaux chemins à cette théologie.,

3 Le Forum International (An-Nadwa) a publié un livre sur les révolutions arabes: Le printemps arabe et les chrétiens du Moyen-Orient, édité par M. Raheb, qui rassemble des articles écrits par des chrétiens de diverses parties du monde arabe, Bethléem, 2012 (en arabe). Ce sont des articles écrits au début des événements et qui reflètent l’enthousiasme des débuts. Cf. aussi: M. Raheb, « The Revolution in the Arab World: Towards a Public Theology of Liberation »; in Sailing Through Troubled Waters. Christianity in the Middle East, Bethlehem, 2013, pp. 107-118.

4 Document de base : Théologie et Église Locale, Bethlehem, 1987 (en arabe et en anglais).

5 Index de la revue Al-Liqa 1985-2010, Bethlehem, 2011. Cet index comprend une table analytique de chaque volume, comme aussi une table analytique des auteurs et des sujets (en arabe).

6 Cf. le numéro spécial à l’occasion de ses 25 ans, vol. XXVI, n. 1-2, 2011, où la contribution de la revue est relevée dans les divers domaines: La théologie contextuelle, la présence chrétienne, les relations islamo-chrétiennes, le problème palestinien, l’œcuménisme, etc. (en arabe).

7 Cf. N. Ateek, R. R. Reuther, M. Grey, « Twenty-five years of Palestinian Liberation Theology », in The Bible and the Palestine Israel Conflict, pp. 279-293; N. Ateek, « The Birth of Sabeel », in A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, New York, 2008, pp. 3-14.

8 Quelques titres, entre beaucoup d’autres: « Dossier: Faire mémoire… Père Jean Corbon. L’œcuménisme au service de la présence chrétienne au Moyen-Orient » qui reprend les actes d’un colloque organisé au Liban sur le P. Jean Corbon, auteur d’un livre (Église des Arabes) qui peut être considéré l’un des chefs-d’œuvre d’une théologie contextuelle au Moyen-Orient, Tome 52, 2002, Fasc. 1-2; R. Wtorek, « Une société plurielle est-elle possible? Entre utopie et idéologie au Moyen-Orient. Une étude des enjeux du dialogue islamo-chrétien d’après trois lettres pastorales des patriarches catholiques d’Orient », Tome 53, 2003, Fasc. 1-2, pp. 63-85 et Tome 53, 2003, Fasc. 3-4, pp. 319-340; M. Sabbah, « Chrétiens et musulmans pour une société palestinienne nouvelle », Tome 54, 2004, Fasc. 1-2, pp. 71-76; R. Khoury, « Les chrétiens de Terre Sainte: expérience historique et réalité présente », Tome 57, 2007, Fasc. 3-4, pp. 291-317; J. Khader et D. Neuhaus, « Le dialogue interreligieux en Terre Sainte quarante ans après Nostra Aetate », Tome 56, 2006, Fasc. 3-4, pp. 299-310; F. Daou, « Religion et politique dans une société pluraliste: réflexions libanaises », Tome 57, 2007, Fasc. 1-2, pp. 86-102; M. B. Aoun, « Pour une théologie arabe de la libération: contribution à l’étude de la pensée de Grégoire Haddad », Tome 59, 2009, Fasc. 1-2, pp. 52-76; A. Fleyfel, « Éléments pour une théologie contextuelle arabe », Tome 62, 2012, Fasc. 3-4, pp. 261-289; F. Sidarouss, « L’Église d’Égypte, peuple de prophètes, de rois et de prêtres. Lecture théologique de la révolution de janvier 2011 », Tome 63, 2013, Fasc. 1-2, pp. 6’-84.

9 Il me semble que le livre édité par H. Suermann en allemand, avec la collaboration de plusieurs représentants de cette théologie (Geries Khoury, Mounib Younan, Rafiq Khoury, Mitri Raheb, Michel Sabbah et autres), représente un survol des principaux thèmes de cette théologie (justice et paix, interprétation biblique, identité de l’Église locale, œcuménisme, Jérusalem…): Zwischen Halbmond und Davidstern. Christliche Theologie in Palästina heute, hrsg. von H. Suermann, Freiburg im Breisgau, 2001 (nous y reviendrons au cours de cet article).